Frauen sind in allen europäischen Parlamenten unterrepräsentiert, Deutschland rangiert im europäischen Mittelfeld. Die, auch im innerdeutschen Vergleich, starken Unterschiede machen deutlich, wie wichtig politische Rahmenbedingungen für eine geschlechtergerechte Repräsentation sind.

Dieser Artikel ist Teil unseres einführenden Dossiers „Feminismus & Gender".

Die Bundestagswahl im September 2017 hat die Republik in vielfacher Hinsicht verändert. Traditionelle Regierungsmehrheiten sind in weite Ferne gerückt, neue Koalitionsformate erweisen sich als schwierig, die Regierungsbildung dauert ungewohnt lange. Im Parlament sind nunmehr sieben Parteien in sechs Fraktionen vertreten, darunter mit der AfD erstmalig eine rechtspopulistische Partei. Die politische Kultur ist im Umbruch.

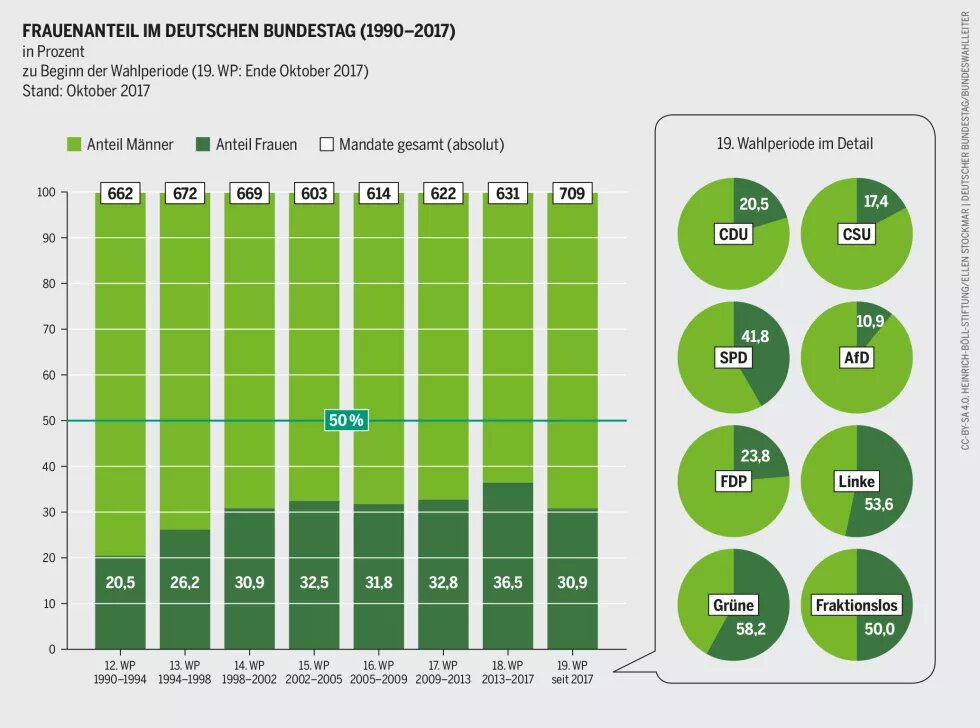

Nur kurzzeitig wurde im Kontext der Wahl dabei ein Aspekt diskutiert, der jedoch die gesamte kommende Wahlperiode prägen wird: Das Parlament ist so groß wie nie, der Frauenanteil mit knapp 31 Prozent dabei aber so gering wie seit 1998 nicht mehr (vgl. Abbildung 1[1] ). Die Gründe für diesen deutlichen Rückgang um über 5 Prozentpunkte sind vielfältig. Ein Aspekt ist der Wahlerfolg von FDP und AfD. Beide Parteien weisen einen unterdurchschnittlichen Anteil an Parlamentarierinnen auf, so dass im Ergebnis die männlich geprägten Mitte-rechts-Parteien im Parlament stärker vertreten sind.

Dazu kommt, dass CDU/CSU und SPD bei den Zweitstimmenanteilen im Vergleich zur Vorwahl deutlich verloren haben, so dass – durch Überhangmandate – der Anteil der Wahlkreisabgeordneten in diesen beiden Fraktion angestiegen ist. Wahlkreiskandidaturen sind bei Union und SPD jedoch überdurchschnittlich häufig männlich besetzt, so dass im Ergebnis der Frauenanteil in diesen Fraktionen ebenfalls sinkt.

Zusammengefasst: Das Zusammenspiel von parteilichen Kandidatenauswahlprozessen und verändertem Wahlverhalten führt zu einer veränderten Zusammensetzung des Parlaments – zum Nachteil der Repräsentation von Frauen.

Eine geschlechtergerechte Repräsentation ist notwendig

Von einer adäquaten Repräsentation von Frauen kann damit keine Rede sein: Während über die Hälfte der Wahlberechtigen weiblich sind, sind im Parlament weniger als ein Drittel der Gewählten Frauen. Dieses Ungleichgewicht kann zu einem ernstzunehmenden Legitimationsproblem führen, da eine Grundidee der repräsentativen Demokratie verletzt wird: die Annahme einer Volksvertretung, die in zentralen Merkmalen das verkleinerte Bild des Elektorats wiederspiegelt[2].

Diese Idee bezieht sich auf die „deskriptive Repräsentation“, wobei Repräsentation an sozio-demographische Kriterien wie Alter, Geschlecht, Herkunft oder Bildung festgemacht wird („standing for“). Dem liegt verkürzt gesagt die Annahme zu Grunde, dass Vertreter/innen der jeweiligen Gruppe auch am ehesten in der Lage sind, die jeweiligen Gruppeninteressen zu vertreten („acting for“ im Sinne einer substantiellen Repräsentation[3]). Es wird also angenommen, dass eine höhere politische Repräsentation von benachteiligten Gruppen wie Frauen, Migranten oder niedrig gebildeten Menschen, die politische Macht dieser Bevölkerungsteile verstärkt, da ein positiver Zusammenhang zwischen deskriptiver und substantieller Repräsentation angenommen wird.

In die Praxis übertragen hieße dies, dass eine höhere Repräsentation von Frauen im Parlament diese im politischen Diskurs sichtbarer machte und dass zudem deren Anliegen und Perspektiven stärker zur Geltung kämen. Untersuchungen zum Deutschen Bundestag zeigen, dass die Realität dabei komplexer ist, da neben deskriptiven Merkmalen von Abgeordneten gerade in Deutschland den Parteien eine eminent wichtige Rolle für die Interessenvertretung zukommt.

Gleichwohl zeigt sich, dass – bei starken Unterschieden im Detail – „Frauen aller Fraktionen generell eine höhere Repräsentationsleistung bezüglich frauenspezifischer Interessen erbringen als ihre männlichen Kollegen“[4]. Dabei besteht zwar kein linearer Zusammenhang zwischen deskriptiver und substantieller Repräsentation, bei (nur) einem Drittel an weiblichen Abgeordneten sind jedoch weibliche Repräsentationsanliegen im Vergleich zur Wählerschaft stark unterrepräsentiert.

Ein weiteres Argument für eine paritätische deskriptive Repräsentation von Frauen im Parlament ergibt sich aus dem demokratischen Ideal eines allgemeinen, gleichen passiven Wahlrechts: Es ist durchaus zu fragen, inwieweit das passive Wahlrecht seine Funktion erfüllt, wenn es nur ein Teil der Bevölkerung faktisch von diesem Recht Gebrauch macht, da andere Gruppen aus systematischen Gründen von einer Kandidatur abgehalten werden.

In anderen Worten: Nur wenn das Ideal, dass alle die gleiche Chance haben, vom Repräsentierten zum Repräsentierenden zu werden, tatsächlich erfüllt wird, kann das legitimatorische Narrativ der repräsentativen Demokratie auf Dauer tragen. Dabei genügt es nicht, dass einzelne Führungspositionen in Regierung und Verwaltung von Frauen besetzt sind – entscheidend ist, dass das Parlament insgesamt paritätisch besetzt sein kann (im Sinne des parteilichen Angebots).

Deutschland befindet sich im europäischen Mittelfeld

Tatsächlich sind nur in zwei Staaten weltweit Parlamente zu mehr als 50 Prozent mit Frauen besetzt (Ruanda und Bolivien). In der Europäischen Union nimmt Deutschland nur einen Platz im Mittelfeld ein. Spitzenreiter sind Schweden und Finnland mit über 40 Prozent Frauen im Parlament, dicht gefolgt von Spanien, Frankreich und Belgien.

Am unteren Ende der Skala sind vorrangig Staaten des postkommunistischen Raumes zu finden – auch nach fast dreißig Jahren gesamteuropäischer Entwicklung und Annäherung sind also Frauen gerade in den ost-europäischen Ländern parlamentarisch unterrepräsentiert[5].

Ursachen sind neben sich nur langsamen verändernden kulturellen Aspekten auch formalrechtliche Regelungen, insbesondere innerparteiliche oder rechtliche Quotenregelungen. Geschlechterquoten kommen weltweit zunehmend zur Anwendung, auch in Europa. Die Einführung von Geschlechterquoten in verschiedenen EU-Mitgliedsländern hat vielfach zur stärkeren Repräsentation von Frauen in Parlamenten geführt. Quotensysteme können, sinnvoll und systemadäquat umgesetzt, also ein geeignetes Instrument sein.

Neben diesen Quoten sind aber auch wahlsystemische Effekte, etwa der Verzicht auf Einmandatswahlkreise, zu nennen – gerade wenn, wie im deutschen Fall, die Großparteien in Einmandatswahlkreisen stärker auf Männer als auf Frauen setzen. Zudem kollidieren Einmandatswahlkreise mit innerparteilichen Quotenregelungen, was parteiliche Bemühungen zur paritätischen Kandidatennominierung deutlich erschwert. Dies zeigt abschließend auch ein Blick auf den innerdeutschen Vergleich.

Föderale Vielfalt: Wahlsysteme und Parteien entscheiden

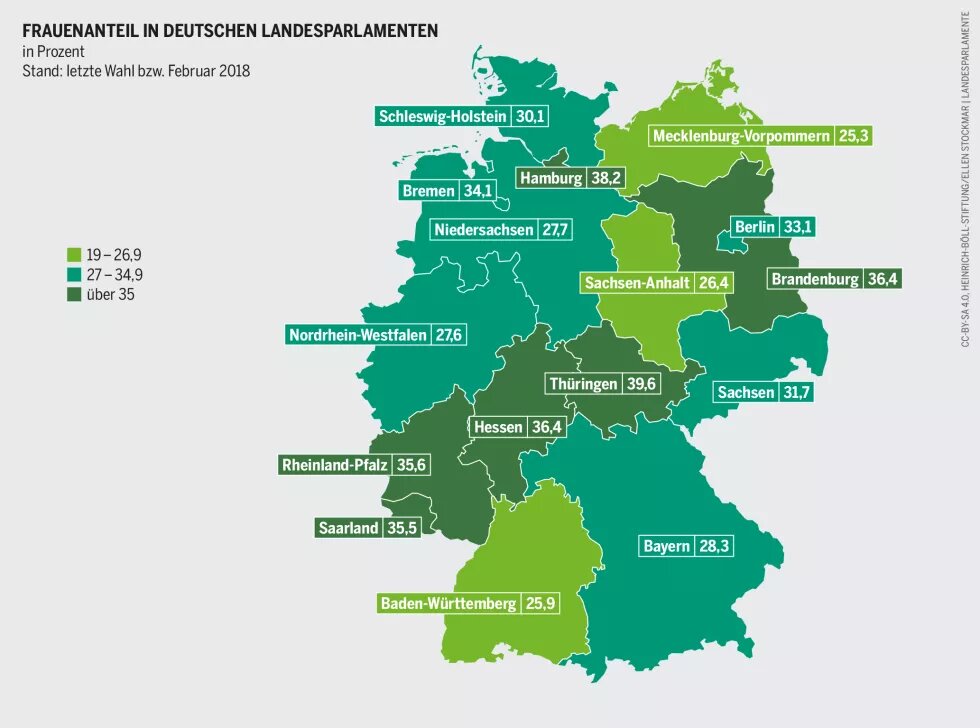

Zweifelsohne ist es eine anspruchsvolle Aufgabe, die Repräsentation von Frauen in Parlamenten zu stärken. Dass neben innerparteilichen oder gesetzlichen Quoten und politischer Kultur auch wahlsystemische Aspekte eine Rolle spielen können, zeigt der Blick auf die Bundesländer.

Die sechzehn Bundesländer verfügen infolge politisch-parlamentarischer Traditionen und Entscheidungen über unterschiedliche Wahlsysteme. Zwar gilt in allen Bundesländern das Prinzip der Verhältniswahl, im Detail variieren jedoch die Formen der Kandidatenlisten (offene Listen in Bayern, Bremen und Hamburg; ansonsten geschlossene Listen; Ausnahme Baden-Württemberg) sowie das Verhältnis von Wahlkreis- und Listenmandaten. Diese beiden Aspekte erklären zumindest teilweise die starken Unterschiede zwischen den parlamentarischen Frauenanteilen auf Landesebene.

Auffällig mit Blick auf diese wahlsystemischen Aspekte sind vor allem Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Während Baden-Württemberg auf Landeslisten komplett verzichtet und Mandate nur über Wahlkreise vergibt, ist in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen das Verhältnis von Wahlkreis- zu Listenmandaten stark zu Gunsten der Wahlkreise verschoben (NRW 128 von 181, NDS 87 von 135 Mandaten als Wahlkreismandate). In allen drei Fällen wird es für Parteien damit schwerer, über Listenmandate eine angemessene Repräsentation von Frauen sicherzustellen.

Dazu kommt, dass auch diejenigen Parteien, die über entsprechende innerparteiliche Quotenregelungen verfügen, gewählt werden müssen, solange nicht alle Parteien über entsprechende Quoten verfügen (müssen), damit diese innerparteilichen Regelungen auch elektoral greifen. Insgesamt kann gesagt werden, dass gegenwärtig Parteien links der Mitte (SPD, Grüne, Linke) über stärkere Quotenregelungen verfügen als Parteien (rechts) der Mitte (CDU, CSU, FDP, AfD)[6]. Dies korrespondiert mit deren politischen Positionen im Bereich Geschlechter- und Gleichstellungspolitik und führt gerade in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt dazu, dass Frauen unterdurchschnittlich im Parlament präsent sind - in diesen Ländern erreicht die AfD überdurchschnittliche Ergebnisse (20,8 bzw. 24,3 Prozent), ohne dass dabei Frauen gewählt würden. In Sachsen-Anhalt ist unter 22 AfD-Abgeordneten nur eine Frau (Stand: November 2017), die AfD-Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern ist ausschließlich männlich (13 AfD-Abgeordnete; Stand: Februar 2018).

Politisch gestalten für eine verbesserte deskriptive – und substantielle – Repräsentation in Deutschland

Verbindet man beide Aspekte, dann zeigen sich bereits für Deutschland passende gesetzliche Instrumente, die eine verstärkte deskriptive Repräsentation von Frauen bewirken könnten: eine Reduktion von (Einmandats-) Wahlkreisen zu Gunsten von Landeslisten in Verbindung mit verbindlichen Geschlechterquoten für alle Parteien. Der europäische Vergleich zeigt, dass diese Instrumente wirksam sein können und dass Deutschland hier keineswegs eine Vorreiterrolle einnimmt.

Im deutschen Fall mit seiner Tradition des Verhältniswahlrechts sind dabei gerade Landeslisten das geeignete Werkzeug, um in Verbindung mit Geschlechterquoten mehr Frauen den Weg ins Parlament zu ebnen. Quoten können darüber hinaus dazu beitragen, dass tradierte Politikmuster – insbesondere die Dominanz von Männern bei Wahlkreiskandidaturen – auch parteikulturell aufgebrochen werden können.

[infobox-297663]

Dies ist einerseits geboten, da Quoten per se kein Selbstzweck sein können, und andererseits von Vorteil, da bislang tradierte Strukturen bis heute nachwirken und dabei Männer eher bei politischen Karrieren begünstigt werden als Frauen. Diese Probleme spiegeln sich dabei auf allen Ebenen wider, wie auf kommunal-politischer Ebene u.a. die Befunde des kommunalpolitischen Gender-Rankings der Heinrich-Böll-Stiftung bestätigen.

Dabei sind rechtliche Regelungen keineswegs solitär zu betrachten – nicht minder wichtig sind Mentoring- und Förderprogramme, die Frauen ebenso wie andere, hinsichtlich ihrer deskriptiven Repräsentation benachteiligten Gruppen fördern. Im Bereich der Frauenförderung sind neben innerparteilichen Angeboten auch politisch geförderte Instrumente wie das Helene-Weber-Kolleg zu nennen.

Dass diese Instrumente auch im Koalitionsvertrag der neuen CDU/CSU/SPD-Regierung ihren Niederschlag finden ist dabei ebenso zu begrüßen wie das Vorhaben, eine Bundesstiftung zur Förderung der geschlechtergerechten Partizipation voranzubringen. Dabei ist, dies zeigt die vorliegende Forschung[7], deskriptive Repräsentation kein Selbstzweck, sondern ein notwendiger, wenngleich nicht hinreichender Baustein für eine verbesserte substantielle Repräsentation.

[1] In Abbildung 1 wurde bei der Zusammensetzung des aktuellen Bundestages berücksichtigt, dass Dr. Bernd Buchholz (Listenplatz 2, FDP Schleswig-Holstein) sein Mandat nicht angenommen hat, da er seit Juni 2017 der schleswig-holsteinischen Landesregierung angehört. Nachgerückt ist Gyde Jensen (Listenplatz 4), wodurch der Frauenanteil im Parlament leicht ansteigt (30,9 statt 30,7 Prozent; 219 statt 218 weibliche Abgeordnete). In Abbildung 2 wurde aus Gründen der Vergleichbarkeit dieser Mandatsverzicht nicht berücksichtigt (Datenquelle: ipu.org).

[2] Lembcke, Oliver (2016): Theorie demokratischer Repräsentation, in: Lembcke, Oliver; Ritzi, Claudia; Schaal, Gary: Zeitgenössische Demokratietheorie. Springer Verlag für Sozialwissenschaften.

[3] Zur Unterscheidung: Pitkin, Hanna (1967): The Concept of Representation. Berkeley/Los Angeles.

[4] Zur Frage gruppenspezifischer Interessen sowie zur Repräsentation selbiger siehe ausführlich: Brunsbach, Sandra (2011): Machen Frauen den Unterschied? Parlamentarierinnen als Repräsentantinnen frauenspezifischer Interessen im Deutschen Bun-destag, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, Heft 1/2011, S. 3-24.

[5] Hoecker, Beate (2013): Frauen und das institutionelle Europa: Politische Partizipation und Repräsentation im Geschlechter-vergleich. Springer Verlag für Sozialwissenschaften.

[6] Für Details siehe bspw. Bukow, Sebastian (2013): Die professionalisierte Mitgliederpartei – Politische Parteien zwischen insti-tutionellen Erwartungen und organisationaler Wirklichkeit. Springer Verlag für Sozialwissenschaften, S. 145.

[7] Brunsbach, Sandra (2011): Machen Frauen den Unterschied? Parlamentarierinnen als Repräsentantinnen frauenspezifischer Interessen im Deutschen Bundestag, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, Heft 1/2011, S. 3-24.