Sexualität, Körper und Reproduktion(sfähigkeit) von Frauen sind seit jeher ein umstrittenes Terrain. Über sie zu verfügen bedeutet auch Macht. Daher sind sie historisch gesehen und auch noch heute Gegenstand von Übergriffen, Beschränkungen, Zwang und Kontrolle.

Erstmals werden Sexuelle und Reproduktive Rechte 1995 in Peking als solche benannt. Weshalb erst in Peking? In welchem Kontext? Hintergrund sind Diskurse um „Überbevölkerung“ im globalen Süden, die Bevölkerungskontrolle zur Folge haben. Sexuelle und Reproduktive Rechte sind ein Gegenkonzept: Für Selbstbestimmung. Und gegen Gewalt gegen weibliche Körper. Ein politischer Wandel wird damit gefordert – von der Bevölkerungskontrolle zum Empowerment von Frauen. Bezugspunkt ist die Idee der Menschenrechte. „Frauenrechte als Menschenrechte“ stellt einen Perspektivwechsel dar: Frauen sind nicht mehr die Defizitären, die Opfer von Gewalt, sondern Rechts- und Handlungssubjekte.

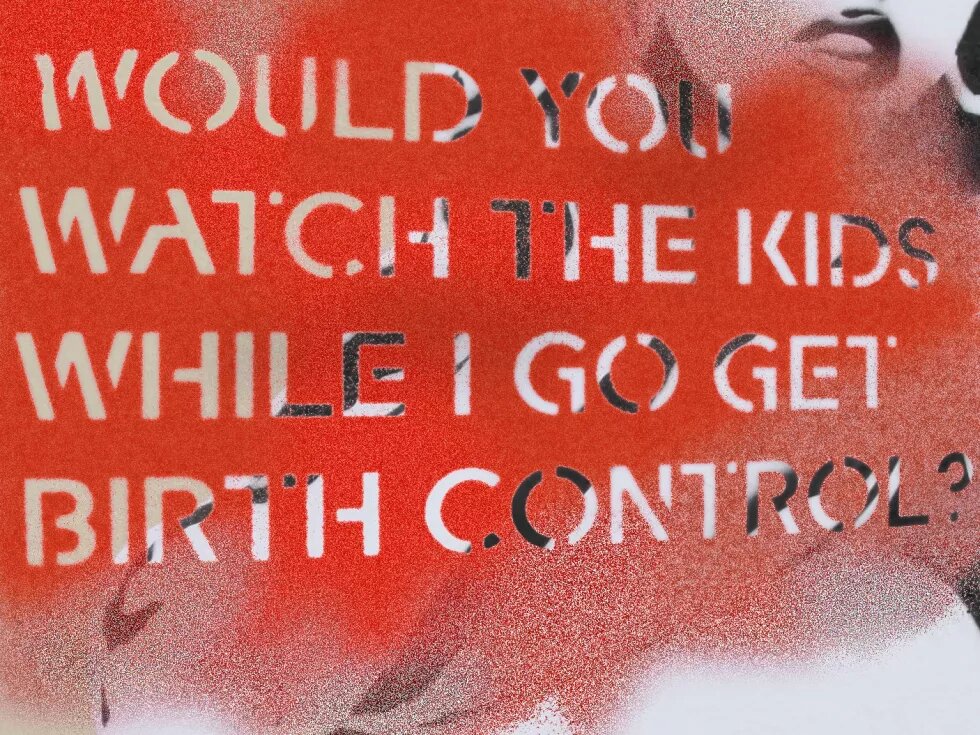

Doch diese Rechte sind weiterhin von vielen Seiten umstritten. Die „Unheilige Allianz“ aus religiösen Fundamentalisten und Nationalkonservativen ist nur eine von vielen Fronten gegen Recht auf Abtreibung, gleichgeschlechtliche Sexualität, sexuelle Aufklärung. Auch postkolonial-kritische Stimmen intervenieren: Begriffe von Selbstbestimmung und Autonomie sind immer kontextgebunden! Frauenrechte, die auf westlichen Konstrukten von Individualismus beruhen, können keine direkte universelle Anwendung finden. Auch darf es keine Homogenisierung der „anderen“ Frauen zur „rückständigen Dritte Welt Frau“ geben. Ein Lösungsvorschlag für Frauenrechte besteht in der Idee des travelling, transplanting, translating (Said)1 von Konzepten.

Peking legte den Grundstein für eine zukünftige Implementierung sexueller und reproduktiver Rechte. Heute – zwanzig Jahre nach Peking – zeigt sich jedoch ein ungleicher Fortschritt. Auch haben sich die Rahmenbedingungen verschoben: eine globalisierte Welt, vernetzte Märkte und biotechnologischer Fortschritt prägen neue Problemstellungen und Fragen.

Reproduktive Regulation durch Bevölkerungspolitik

Bevölkerungspolitik, national und international, steuert und reguliert Reproduktion und Migration durch anti- oder pronatalistische Politik. Wichtig ist: Biopolitik hat neben einem quantitativen auch immer ein qualitatives Moment. Es geht nie nur um Zahlen, sondern um die Wahl: Wer ist zu viel? Und wer gehört dazu? Daher sind Migrations- und Bevölkerungspolitik immer verschränkt. Und klar ist: Zu viel sind immer die anderen – die Armen für die Mittelschicht, die Migrant_innen für die weiße Mehrheitsgesellschaft. Gesellschaftliche Konflikte spiegeln sich hier wieder. Und werden auf Frauenkörpern ausgetragen.

Auch global betrachtet sind „die anderen“ zu viel. Daher wird auch noch heute auf Malthus‘ Idee des Zusammenhangs von Bevölkerungswachstum und Armut zurückgegriffen. US-amerikanische Privatunternehmen und staatliche Entwicklungshilfe bezahlen Millionen an Dollar für Verhütungsmittel im globalen Süden. Häufig ohne Gesundheitsmaßnahmen und ohne Einbezug der betroffenen Frauen. Frauenrechte werden hier auf Fertilitätskontrolle reduziert. Und Gesundheitsversorgung oder Umverteilung von Besitztümern thematisch ausgespart.

Neue Fragen durch die Bioökonomie

Deutlich verändert haben sich in den letzten zwanzig Jahren die ökonomischen Bedingungen und deren Einfluss auf Reproduktion. Verstärkt werden Körperstoffe, wie Eizellen, in Prozesse der Inwertsetzung einbezogen und reproduktive Praktiken, wie Leihmutterschaft, kommerzialisiert. In der Bioökonomie entstehen so neue, transnationale Vertragsverhältnisse in sogenannten „Fruchtbarkeitsketten“ („Fertility Chains“). Fürsorgearbeit wird akquiriert und weitergegeben. Es entstehen neue globale Fruchtbarkeitsmärkte und innerhalb dieser transformieren sich Lebensweisen. So wird werdenden Leihmüttern angetragen, den Uterus als Raum, der bewohnt werden kann, zu empfinden. Fortpflanzungsarbeit wird immer mehr und mehr monetarisiert.

Feministische Positionierungen zwischen Bedürfnissen und Interessen

Angesichts dieser alten und neuen Bedingungen und Problemstellungen stellt sich die Frage: Was muss innerfeministisch thematisiert und diskutiert werden? Was können feministische Positionierungen und Lösungsansätze sein?

Zentral ist zunächst die Frage widerstreitender Bedürfnisse in der Bioökonomie: Das Bedürfnis der (privilegierten) Frau nach einem Kind gegen das der (weniger privilegierten) Frau, die ihre Reproduktionsfähigkeit in Wert setzt. Verbote stellen keine erstrebenswerte Lösung dar, da diese einer pauschalen Viktimisierung und einem paternalistischen Schutz gleichkämen. Eine reine Liberalisierung im Sinne von Rechten für z.B. Eizell-Arbeitnehmerinnen kann partiell sinnvoll sein, nimmt jedoch Rahmenbedingungen als gegeben. Das ist problematisch. Eine Lösung könnte in einer transnationalen Politik der Bedürfnisinterpretation liegen. Bedürfnisse sind demnach nicht (nur) biologisch, sondern gesellschaftlich und ökonomisch geprägt und müssen kontextgebunden interpretiert werden. Doch das ist streitbar: Sind Bedürfnisse nicht menschlich notwendig – anders als ein Wunsch? Resultiert aus einem Bedürfnis automatisch ein Recht? Gibt es ein Bedürfnis nach Kind? Nach biologisch verwandtem Kind? Nach gesundem Kind? Oder lediglich das Bedürfnis nach einer Familiengründung? Die biologisch sein kann, aber nicht muss?

Das Bedürfnis-Konzept birgt in verschiedener Hinsicht die Gefahr der Instrumentalisierung: So wird das Bedürfnis nach einem biologisch verwandtem (gesundem) Kind als treibende Kraft des biomedizinischen Fortschrittes postuliert. Die Normalisierung von Technik geht einher mit der Normierung von Menschen. In bevölkerungspolitischen Maßnahmen gegenüber dem globalen Süden wird vorgegeben, lediglich das Bedürfnis „der anderen“ nach Kontrazeptiva zu befriedigen. Und natürlich stellt sich die Frage: Wo ist die Grenze? Welches Recht auf die Befriedigung von Bedürfnissen besteht, wenn es reproduktive Fähigkeiten anderer (Leihmütter, Eizellspender_innen) mit einbezieht?

Anstatt (nur) auf Bedürfnisse sollten feministische Perspektiven (auch) auf Interessen fokussieren. Interessen können antagonistisch sein und fügen sich unter Umständen nicht harmonisch ein.

In diesen Perspektiven ist zu fragen: Wie werden Sexuelle und Reproduktive Rechte verhandelt? Wer hat Zugang, um sich einzumischen und zu entscheiden? Welche Stimmen können sich Gehör verschaffen? Hat die Idee des Menschenrechtes auf Leihmutterschaft eine starke Lobby? Werden die Rechte potenzieller Eizellgeber_innen und Leihmütter nur marginal, oder gar nicht thematisiert?

Auch müssen einseitige und verkürzte Lösungen verhindert werden: Warum geht es nur um Verhütungsmittel und nie um Rahmenbedingungen, unter denen auch sechs Kinder vorstellbar wären? Warum ist nur von Technologien die Rede und nie von sozialen Lösungen der Umverteilung von Care-Arbeit, wie geschlechtergerechter Arbeitsteilung und sozialer Elternschaft?

Was muss schließlich eine emanzipatorische Bedürfnisinterpretation leisten? Sie müsste Reproduktive Rechte unterschiedlicher Frauen, z.B. derer mit und ohne Behinderung, in den Blick nehmen und den Einfluss von Klasse und „Rasse“ beachten. Und zugleich auch die globale Positionierung einbeziehen. Denn eine Verkürzung wie Indien/Deutschland arm/reich fasst die Komplexität bei weitem nicht: Reiche Inderinnen, die kein Kind von einer Unberührbaren möchten, präferieren geschlechtsbestimmte Kinder aus Hongkong. Indische Leihmütter präferieren ausländische Eltern, denen Religion, Klasse und Kaste der Austragenden nicht wichtig sind.

Es braucht – wie immer – eine „strategic sisterhood“, denn das eine gemeinsame Interesse von Frauen gibt es nicht. Es braucht plurale Emanzipationskonzepte, die weiter reflektiert werden müssen, und andere Arten der Bedürfnisinterpretation.